2025-9-5 ゴルフ フロントワイパー ゴムだけ取替え 62590km

最近になって助手席側ワイパーのビビリが発生。

油膜が原因ではなく、ゴムが千切れていた。

このゴムは、昨年11月に交換した中国製の安いゴム。

中国製の安いゴムは材質が悪い。収縮も大きく、最初の長さよりも7mmぐらい短かくなる。

油膜が原因ではなく、ゴムが千切れていた。

このゴムは、昨年11月に交換した中国製の安いゴム。

中国製の安いゴムは材質が悪い。収縮も大きく、最初の長さよりも7mmぐらい短かくなる。

今回、交換用に採用したのは手持ち在庫のボッシュ AJ75R

助手席447mm、運転席647mmぐらいに切断して使用。 参考2024 中国安物、参考2023 TTD、参考2022 AJ75R

今回、交換用に採用したのは手持ち在庫のボッシュ AJ75R

助手席447mm、運転席647mmぐらいに切断して使用。 参考2024 中国安物、参考2023 TTD、参考2022 AJ75R

あらかじめスペアのブレードのゴムを入れ替えておき、ブレードごと交換

あらかじめスペアのブレードのゴムを入れ替えておき、ブレードごと交換

ボッシュのゴムは末期にスジは出るが、ゴムが千切れることは無い、

2025-8-15 Ali 温度計

ボッシュのゴムは末期にスジは出るが、ゴムが千切れることは無い、

2025-8-15 Ali 温度計

Ali Expressで温度計 1個140円ぐらい。電池LR44も付属。分解してみると電池はパラレル

接続であり、1個でも動作する。電源スイッチが無いので、早期に使えなくなる。

パネルマウント式で使った場合、電池は交換できないね。大陸製の工業製品はこんなもんだ。

Ali Expressで温度計 1個140円ぐらい。電池LR44も付属。分解してみると電池はパラレル

接続であり、1個でも動作する。電源スイッチが無いので、早期に使えなくなる。

パネルマウント式で使った場合、電池は交換できないね。大陸製の工業製品はこんなもんだ。

ハイゼットカーゴのエアコン吹出口温度測定に使う。

これまで棒状のタイプを使っていたが、くるくる表示部が回転するし、

視認性が悪かった。

なので温度センサがリードで出ているものを使ってみたかった。

今日も日中は暑いので、走行しても5℃にはならず8℃。

アイドリング時は10℃前後。まあ許したろかな。

ハイゼットカーゴのエアコン吹出口温度測定に使う。

これまで棒状のタイプを使っていたが、くるくる表示部が回転するし、

視認性が悪かった。

なので温度センサがリードで出ているものを使ってみたかった。

今日も日中は暑いので、走行しても5℃にはならず8℃。

アイドリング時は10℃前後。まあ許したろかな。

ゴルフは5℃ぐらいまで下がる。優秀だね。

ゴルフは5℃ぐらいまで下がる。優秀だね。

車両自体でも温度を測定しており、それはVCDSのAdv.Meas.Valuesでも見ることができる。

冷媒の高圧側の圧力もみることができる。

2025-8-15 ゴルフ号 タイヤローテーション 61776km

車検の点検整備の際にタイヤの残り溝を測定したら、

フロント 左4.5mm/右4.6mm、リア 左6.3mm/右6.2mmであった。

今年の1月に53584kmで新品に履き替えたピレリ Cinturato P7 (P7C2) 225/45R17 91Y

ちなみに新品時の残り溝は6.9mm。

わずか8000kmの走行で、フロントは2.4mmも磨耗してた。

これは、早く減りすぎ。そんなに急加速したり、峠道を攻めるような走りもしてないのに。

車両自体でも温度を測定しており、それはVCDSのAdv.Meas.Valuesでも見ることができる。

冷媒の高圧側の圧力もみることができる。

2025-8-15 ゴルフ号 タイヤローテーション 61776km

車検の点検整備の際にタイヤの残り溝を測定したら、

フロント 左4.5mm/右4.6mm、リア 左6.3mm/右6.2mmであった。

今年の1月に53584kmで新品に履き替えたピレリ Cinturato P7 (P7C2) 225/45R17 91Y

ちなみに新品時の残り溝は6.9mm。

わずか8000kmの走行で、フロントは2.4mmも磨耗してた。

これは、早く減りすぎ。そんなに急加速したり、峠道を攻めるような走りもしてないのに。

スペアタイヤは装備されていないので、GOLF5の時に使っていたスタッドレスタイヤを持ち出し、

これを使って、前後でローテーション。

スペアタイヤは装備されていないので、GOLF5の時に使っていたスタッドレスタイヤを持ち出し、

これを使って、前後でローテーション。

フロントは磨耗が激しい。リアはそれほど減っていはいない。

フロントは磨耗が激しい。リアはそれほど減っていはいない。

左側が終わったら、右側も同様に前後ローテーション。

リフトがないと本当にローテーションは面倒である。

左側が終わったら、右側も同様に前後ローテーション。

リフトがないと本当にローテーションは面倒である。

ホイールボルト締付トルク120Nm

教訓:安いピレリタイヤはやめておけ。グリップはそれなりだけど、

新品時の残り溝も少ないし、磨耗は早い。

2025-8-5 三菱ルームエアコン MSZ-M404S-W(2014年モデル)室内機から水漏れ

ホイールボルト締付トルク120Nm

教訓:安いピレリタイヤはやめておけ。グリップはそれなりだけど、

新品時の残り溝も少ないし、磨耗は早い。

2025-8-5 三菱ルームエアコン MSZ-M404S-W(2014年モデル)室内機から水漏れ

車検から帰ってきて、エアコンつけてもちっとも冷えない。

ちょっと点検してみたら、室内機からポタポタ水漏れしていた。

(壁の染みは、今回の水漏れによるものではなく、十数年前の台風による浸水の痕跡である。)

被害は甚大で畳がビッタビタ。

どうもドレンホースが詰まって、水があふれていたようだ。

1時間や2時間程度ではなく、昨晩から垂れてたのではないかな。

困ったよ。

どうしようかと、しばらく考える。

屋外のドレンホースの先っぽに、掃除機のノズルをあてがい、水とホコリを吸ったら

どばっと水が流れてきた。

水漏れの原因は修復できたが、問題は浸水による被害。、

畳の上の物品を避難させ、バスタオルで吸水、全然乾かないので扇風機で

気化させている。

エアコンの掃除は室内だけでなく、ドレンホースの掃除も必要だ。

2025-8-5 ゴルフ号 車検(継続検査)61193km

車検から帰ってきて、エアコンつけてもちっとも冷えない。

ちょっと点検してみたら、室内機からポタポタ水漏れしていた。

(壁の染みは、今回の水漏れによるものではなく、十数年前の台風による浸水の痕跡である。)

被害は甚大で畳がビッタビタ。

どうもドレンホースが詰まって、水があふれていたようだ。

1時間や2時間程度ではなく、昨晩から垂れてたのではないかな。

困ったよ。

どうしようかと、しばらく考える。

屋外のドレンホースの先っぽに、掃除機のノズルをあてがい、水とホコリを吸ったら

どばっと水が流れてきた。

水漏れの原因は修復できたが、問題は浸水による被害。、

畳の上の物品を避難させ、バスタオルで吸水、全然乾かないので扇風機で

気化させている。

エアコンの掃除は室内だけでなく、ドレンホースの掃除も必要だ。

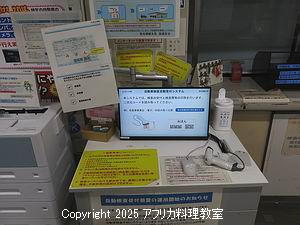

2025-8-5 ゴルフ号 車検(継続検査)61193km

中部運輸局愛知運輸支局(名古屋市中川区北江町)へ行ってきました。

中部運輸局愛知運輸支局(名古屋市中川区北江町)へ行ってきました。

業務開始前の8時15分だったけど、自動受付装置の2次元コードスキャナは稼動していた。

車検証のQRコードを読み取ると、ある程度まで記載された紙が3種類プリントアウトできる。

この時点で、受付は完了している。(従来の窓口職員による受付はしなくてよい。)

自動車重量税印紙 24600円、

NALTEC自動車検査証紙 1800円、

自動車検査登録印紙 500円をとなりの自動車会議所の12番で購入し、自動車検査票に貼り付ける。

こちらの窓口は8時30分から営業。

業務開始前の8時15分だったけど、自動受付装置の2次元コードスキャナは稼動していた。

車検証のQRコードを読み取ると、ある程度まで記載された紙が3種類プリントアウトできる。

この時点で、受付は完了している。(従来の窓口職員による受付はしなくてよい。)

自動車重量税印紙 24600円、

NALTEC自動車検査証紙 1800円、

自動車検査登録印紙 500円をとなりの自動車会議所の12番で購入し、自動車検査票に貼り付ける。

こちらの窓口は8時30分から営業。

書類に必要事項を記載し、検査コースに並ぶ。

書類に必要事項を記載し、検査コースに並ぶ。

普通車、小型車は2、3、4コース。

なぜみんな2番に並ぶのかなと不思議に思ったが、2番は周回半径が小さいので割と早く進むのである。

去年と同じ4番にしたが、3番のほうが少し早く順番が来たね。

検査中は、私を初心者と思ったらしく、担当者が途中まで付きっきり。

検査結果画面を撮影する余裕は無かった。

普通車、小型車は2、3、4コース。

なぜみんな2番に並ぶのかなと不思議に思ったが、2番は周回半径が小さいので割と早く進むのである。

去年と同じ4番にしたが、3番のほうが少し早く順番が来たね。

検査中は、私を初心者と思ったらしく、担当者が途中まで付きっきり。

検査結果画面を撮影する余裕は無かった。

ドライブレコーダーの動画に期待したが、場内の動画はなぜか撮影できていなかった。

ドライブレコーダーはKNR-DR350が調子悪くなったので、DRV-340に変えたんだけど

それが良くなかったのかな。

いやいや、どうもドライブレコーダー用タイマー電源ユニット

ENDY EVC-D100の立ち上がり時間と、DRV-340の起動時間の遅さが災いして

イグニッションON/OFFの繰り返しでうまく撮影できていなかったものと思われる。

追記:2025-8-8上記は誤りでした。

ドライブレコーダー用タイマー電源ユニットENDY EVC-D100の

ディップスイッチ設定がすべてOFFになっていたことが原因。

これだと、24V車用の24.2Vでカットオフとなっている。タイマーは30h。

これだと、イグニッションOFF(実際には ACCの ターミナル15がOFF)で電圧が12.6Vでも

すぐにOFFしてしまう。イグニッションOFF/ONでうまく立ち上がらないことも

あったと思われる。

推察するに、バッテリーを保護するために、タイマーなしに変更しようとして、

ALL_ONにすべきところ、間違えてOFF側にしてしまったと思われる。

ドライブレコーダー用タイマー電源ユニットENDY EVC-D100の

ディップスイッチ設定がすべてOFFになっていたことが原因。

これだと、24V車用の24.2Vでカットオフとなっている。タイマーは30h。

これだと、イグニッションOFF(実際には ACCの ターミナル15がOFF)で電圧が12.6Vでも

すぐにOFFしてしまう。イグニッションOFF/ONでうまく立ち上がらないことも

あったと思われる。

推察するに、バッテリーを保護するために、タイマーなしに変更しようとして、

ALL_ONにすべきところ、間違えてOFF側にしてしまったと思われる。

カットオフ12.4V、タイマー3hに修正しておいた。

カットオフ12.4V、タイマー3hに修正しておいた。

DRV-340自体も調子よくない。外部電源ON/OFFの繰り返しで

立ち上がらない時もあった。これもそんなに使ってないのに電池がpoorになっている。

検査場の画面は2年前の記事を参照ください。

保安検査、金槌でコンコン叩くホイールボルトの緩みなきことの確認は、

今回も官能検査でした。鉄ホイールは叩くけど輸入車のアルミは叩かない。

ディーゼル車は入り口で排出ガス検査をする、プローブの挿入や検査機の操作も検査員が行う。

結果合格のはんこは検査員が押印してくれる。

サイドスリップ、スピードメーター(40km/hで看護婦さんを呼ぶスイッチを押す)へと進み、

ヘッドライト光軸検査、フットブレーキ検査、

駐車ブレーキ検査。

駐車ブレーキの検査の時に、フットブレーキは踏まないでくださいと怒られる。

いつもパーキングブレーキを掛けるときは、フットブレーキを掛けながら、

スイッチを引く癖がわざわいしている。パーキングブレーキ単独でも引けるのだが。

ガソリン車の排ガス検査のポジションに移動させ、そこでこれまでの検査結果ABHSを印字する。

下回り検査、検査結果Pを印字する。

DRV-340自体も調子よくない。外部電源ON/OFFの繰り返しで

立ち上がらない時もあった。これもそんなに使ってないのに電池がpoorになっている。

検査場の画面は2年前の記事を参照ください。

保安検査、金槌でコンコン叩くホイールボルトの緩みなきことの確認は、

今回も官能検査でした。鉄ホイールは叩くけど輸入車のアルミは叩かない。

ディーゼル車は入り口で排出ガス検査をする、プローブの挿入や検査機の操作も検査員が行う。

結果合格のはんこは検査員が押印してくれる。

サイドスリップ、スピードメーター(40km/hで看護婦さんを呼ぶスイッチを押す)へと進み、

ヘッドライト光軸検査、フットブレーキ検査、

駐車ブレーキ検査。

駐車ブレーキの検査の時に、フットブレーキは踏まないでくださいと怒られる。

いつもパーキングブレーキを掛けるときは、フットブレーキを掛けながら、

スイッチを引く癖がわざわいしている。パーキングブレーキ単独でも引けるのだが。

ガソリン車の排ガス検査のポジションに移動させ、そこでこれまでの検査結果ABHSを印字する。

下回り検査、検査結果Pを印字する。

自動車検査票1は、様式が変更になっておりOBD検査の項目が

追加になっていた。

自動車検査票1は、様式が変更になっておりOBD検査の項目が

追加になっていた。

出口近くにある、総合ボックスに書類を提出、審査を経て新しい検査標章ステッカー等をもらい

ICチップの内容を更新した車検証を返してもらう。

8:40ごろにコースに並び、

9:14ごろ保安検査開始、9:18頃サイドスリップ、スピードメータ、ヘッドライト検査

9:19フットプレーキ、9:20駐車ブレーキ

9:20下回り検査、9:23ごろ検査コースを退出。

掛かった費用明細

自賠責共済 24ヶ月 17650円

重量税(2年) 24600円

自動車検査登録印紙(国) 500円

自動車審査証紙(自動車検査独立行政法人)1800円

-----------------------------------------------

合計 44550円

必要書類

・自動車検査票1(自動受付装置で印刷できる、検査登録印紙、審査証紙を貼付して納付)

・自動車検査証 自分のやつ

・自動車重量税納付書(自動受付装置で印刷できる、重量税印紙を貼付して納付)

・継続検査申請書(OCRシート専用3号様式、自動受付装置で印刷できる)

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

・点検整備記録簿

・はんこ

2025-8-4 エンジン エアクリーナ エレメント 交換 61135km

2022年12月にエアクリーナ エレメントを掃除したが、あれから数年経過しているし

交換パーツも買ってあったので、交換することにした。

出口近くにある、総合ボックスに書類を提出、審査を経て新しい検査標章ステッカー等をもらい

ICチップの内容を更新した車検証を返してもらう。

8:40ごろにコースに並び、

9:14ごろ保安検査開始、9:18頃サイドスリップ、スピードメータ、ヘッドライト検査

9:19フットプレーキ、9:20駐車ブレーキ

9:20下回り検査、9:23ごろ検査コースを退出。

掛かった費用明細

自賠責共済 24ヶ月 17650円

重量税(2年) 24600円

自動車検査登録印紙(国) 500円

自動車審査証紙(自動車検査独立行政法人)1800円

-----------------------------------------------

合計 44550円

必要書類

・自動車検査票1(自動受付装置で印刷できる、検査登録印紙、審査証紙を貼付して納付)

・自動車検査証 自分のやつ

・自動車重量税納付書(自動受付装置で印刷できる、重量税印紙を貼付して納付)

・継続検査申請書(OCRシート専用3号様式、自動受付装置で印刷できる)

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

・点検整備記録簿

・はんこ

2025-8-4 エンジン エアクリーナ エレメント 交換 61135km

2022年12月にエアクリーナ エレメントを掃除したが、あれから数年経過しているし

交換パーツも買ってあったので、交換することにした。

Torx-T25ドライバーで8箇所のタッピンねじを緩める。

脱落防止の工夫がされているので、ねじはふたアッパーパートに残る。取り外す必要は無い。

Torx-T25ドライバーで8箇所のタッピンねじを緩める。

脱落防止の工夫がされているので、ねじはふたアッパーパートに残る。取り外す必要は無い。

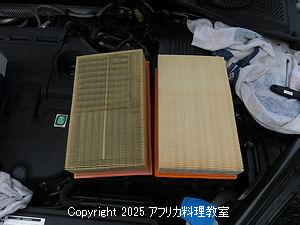

エア クリーナー ハウジング アッパーパートを引き上げると

エア クリーナー エレメントが見える。上側はきれいだが

エア クリーナー ハウジング アッパーパートを引き上げると

エア クリーナー エレメントが見える。上側はきれいだが

下側は汚い。

下側は汚い。

スノースクリーンの上にもゴミが乗っている。圧搾エアーで清掃する。

今日は気温が高く暑いので、スノースクリーンも取り外すことができた。

前回外せなかったのは、気温が低く縮んで嵌合がきつくなっていたからであろう。

エア クリーナー ハウジング ロワーパートにもゴミが乗っていたので清掃しておく。

スノースクリーンの上にもゴミが乗っている。圧搾エアーで清掃する。

今日は気温が高く暑いので、スノースクリーンも取り外すことができた。

前回外せなかったのは、気温が低く縮んで嵌合がきつくなっていたからであろう。

エア クリーナー ハウジング ロワーパートにもゴミが乗っていたので清掃しておく。

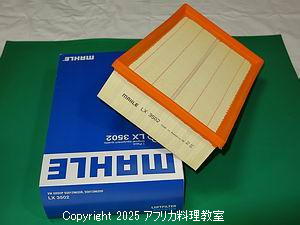

今回採用したのはMAHLE LX3502 ルーマニア製

楽天で1881円、豊中市 フィルターワイパージェイピット

安い時に入手しておいてよかった。

今回採用したのはMAHLE LX3502 ルーマニア製

楽天で1881円、豊中市 フィルターワイパージェイピット

安い時に入手しておいてよかった。

表裏比較。純正5QO-129-620Bは下面に接着剤がついているが、MAHLE は上側にひとすじのみ。ごみ掃除はやり易そうだ。

表裏比較。純正5QO-129-620Bは下面に接着剤がついているが、MAHLE は上側にひとすじのみ。ごみ掃除はやり易そうだ。

エアクリーナ エレメントをハウジング ロワーパートに納めて、

エアクリーナ エレメントをハウジング ロワーパートに納めて、

ねじを戻しておく。締付けトルク 1.5 Nm

2025-8-3 ユーザー車検 予約状況

ねじを戻しておく。締付けトルク 1.5 Nm

2025-8-3 ユーザー車検 予約状況

今週、ゴルフ号をユーザー車検に持っていく。愛知陸運支局は混んでいるね。

昔は、これほど混んでいなかったのになあ。

8月5日第1ラウンドを7月19日に予約したのだが、予約前は△、私が予約したらすぐに×になった。その時の予約番号は21だった。

2025-8-13

愛知運輸支局ユーザー車検窓口に尋ねたところ、ラウンドごとの受付台数は日によっても異なるが、

今日は第1ラウンドから、

25台、27台、45台、85台とのこと。午前の台数が少ないのは、枠の時間もあるが、昼休みにかかってし

まうと、検査官が休みなしで働いちゃうので、午前の分は午前で終わらせるように台数を少なくしてい

るとのこと。

岐阜の台数も気になったので問い合わせした。

日によって違うが、今日は各ラウンド20台づつだとさ。

お盆は、素人さんが多いので、再検査になる台数が多くなるので

受付台数を絞っているようなことを言っていた。

岐阜はネット予約のみ。受付窓口に予約端末はありません。当日飛び込みで枠が空いていても

現地で予約できない。

今週、ゴルフ号をユーザー車検に持っていく。愛知陸運支局は混んでいるね。

昔は、これほど混んでいなかったのになあ。

8月5日第1ラウンドを7月19日に予約したのだが、予約前は△、私が予約したらすぐに×になった。その時の予約番号は21だった。

2025-8-13

愛知運輸支局ユーザー車検窓口に尋ねたところ、ラウンドごとの受付台数は日によっても異なるが、

今日は第1ラウンドから、

25台、27台、45台、85台とのこと。午前の台数が少ないのは、枠の時間もあるが、昼休みにかかってし

まうと、検査官が休みなしで働いちゃうので、午前の分は午前で終わらせるように台数を少なくしてい

るとのこと。

岐阜の台数も気になったので問い合わせした。

日によって違うが、今日は各ラウンド20台づつだとさ。

お盆は、素人さんが多いので、再検査になる台数が多くなるので

受付台数を絞っているようなことを言っていた。

岐阜はネット予約のみ。受付窓口に予約端末はありません。当日飛び込みで枠が空いていても

現地で予約できない。

小牧・岐阜・四日市はさほど混んでいない。

・早めに予約しないと1Rがすぐに埋まってしまう運輸支局、検査登録事務所(2025.8調べ)

札幌、宮城、福島、栃木、佐野、群馬、埼玉、所沢、春日部、

千葉、野田、愛知、沖縄

2025-7-5 ゴルフ号オイル交換 59968km

2024年9月にフライホイール周辺からのオイル漏れの修理でオイルパンを

はずして、オイルシール等の交換をした際に、日の出がオイル交換した。

それから10000km走行したので、こんな暑い時期にオイル交換をすることになった。

小牧・岐阜・四日市はさほど混んでいない。

・早めに予約しないと1Rがすぐに埋まってしまう運輸支局、検査登録事務所(2025.8調べ)

札幌、宮城、福島、栃木、佐野、群馬、埼玉、所沢、春日部、

千葉、野田、愛知、沖縄

2025-7-5 ゴルフ号オイル交換 59968km

2024年9月にフライホイール周辺からのオイル漏れの修理でオイルパンを

はずして、オイルシール等の交換をした際に、日の出がオイル交換した。

それから10000km走行したので、こんな暑い時期にオイル交換をすることになった。

今回の持込消耗品

オイル:ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30 YAで3缶(12L)14940+送料920円(2023年4月購入)

フィルターエレメント:BOSCH F 026 407 157 ヨドバシで1660円

ガスケット:CHINA製 N013-815-7 のまがいもの

オイル交換工賃:工賃9240円(60 Time Unit = 0.6h)

ELSA抜粋

エンジン オイル:排出、オイル フィルター交換およびエンジン オイル注入

ELSAから、HTML文書をかっぱらう手順

1)当該ページを開き、右クリックでソースの表示

2)ファイル、名前をつけて保存で、マイドキュメント等にHTML文書を保存する。

3)保存したHTML文書をインターネットエクスプイローラーで開き、

4)ファイル、名前をつけて保存、Webページ、完全(*.htm;*html)で保存する。

これでhtmlファイルと、htmlに使ってある引用画像等が下位フォルダに保存される。

保存するhtmlファイル名を英文にしないと、自分のサーバーにアップロードできない場合があるよ。

参照箇所のリンクを切るべく、必要に応じてメモ帳で編集する。

2025-6-29 愛知トヨタWEST 2026年3月末をもってフォルクスワーゲン事業を終了し、店舗を閉鎖

先ほど高辻のおんなから連絡があった。

ネットで検索すると、すでにプレスリリースがあった。

来年3月までは営業するそうだが、もう設備の更新はされないだろうし、

どうなることやら。

今回の持込消耗品

オイル:ELF EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30 YAで3缶(12L)14940+送料920円(2023年4月購入)

フィルターエレメント:BOSCH F 026 407 157 ヨドバシで1660円

ガスケット:CHINA製 N013-815-7 のまがいもの

オイル交換工賃:工賃9240円(60 Time Unit = 0.6h)

ELSA抜粋

エンジン オイル:排出、オイル フィルター交換およびエンジン オイル注入

ELSAから、HTML文書をかっぱらう手順

1)当該ページを開き、右クリックでソースの表示

2)ファイル、名前をつけて保存で、マイドキュメント等にHTML文書を保存する。

3)保存したHTML文書をインターネットエクスプイローラーで開き、

4)ファイル、名前をつけて保存、Webページ、完全(*.htm;*html)で保存する。

これでhtmlファイルと、htmlに使ってある引用画像等が下位フォルダに保存される。

保存するhtmlファイル名を英文にしないと、自分のサーバーにアップロードできない場合があるよ。

参照箇所のリンクを切るべく、必要に応じてメモ帳で編集する。

2025-6-29 愛知トヨタWEST 2026年3月末をもってフォルクスワーゲン事業を終了し、店舗を閉鎖

先ほど高辻のおんなから連絡があった。

ネットで検索すると、すでにプレスリリースがあった。

来年3月までは営業するそうだが、もう設備の更新はされないだろうし、

どうなることやら。

2025_06VW挨拶状(最終)HP用店舗用 - フォルクスワーゲン事業終了のご案内.pdf

2025年6月27日夕方には、発表されていたもよう。

昔付合いのあった名豊自動車(現在のNTP名古屋トヨペット)

に連絡したら、すでに情報は周知されていた。

フォルクスワーゲン事業終了のご案内

お客さま各位

拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

1992年にフォルクスワーゲン正規ディーラーとして全国DUO店第一号の「DUO昭和」を

オープンし、これまで愛知県内に5店舗を展開してまいりましたが、諸般の事情により、2026年3月

31日をもちましてフォルクスワーゲン事業を終了し、店舗を閉鎖させていただくこととなりました。

30年以上の長きにわたり皆さまからのご厚情を賜り、心から感謝申し上げますとともに、

突然のご案内となりましたこと、お詫び申し上げます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

2025年6月

愛知トヨタW E S T 株 式 会 社

代表取締役社長 今枝 実

-------------

今後の新車販売は、販売会社の在庫車のみのとなり、本国オーダーとなる車両の

注文は受け付けないとのこと。

VGJとの契約は販売会社との間で締結されており、5店舗とも同時期に閉鎖

になるとのこと。

設備を廃棄するにもお金がかかる。

在庫パーツやSSTを廃棄するなら、格安料金で廃棄処分してあげるよ。

-------------

2025-6-28 GOLF7.5 2.0 TDI AdBlue 補充 59729km

2025_06VW挨拶状(最終)HP用店舗用 - フォルクスワーゲン事業終了のご案内.pdf

2025年6月27日夕方には、発表されていたもよう。

昔付合いのあった名豊自動車(現在のNTP名古屋トヨペット)

に連絡したら、すでに情報は周知されていた。

フォルクスワーゲン事業終了のご案内

お客さま各位

拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

1992年にフォルクスワーゲン正規ディーラーとして全国DUO店第一号の「DUO昭和」を

オープンし、これまで愛知県内に5店舗を展開してまいりましたが、諸般の事情により、2026年3月

31日をもちましてフォルクスワーゲン事業を終了し、店舗を閉鎖させていただくこととなりました。

30年以上の長きにわたり皆さまからのご厚情を賜り、心から感謝申し上げますとともに、

突然のご案内となりましたこと、お詫び申し上げます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

2025年6月

愛知トヨタW E S T 株 式 会 社

代表取締役社長 今枝 実

-------------

今後の新車販売は、販売会社の在庫車のみのとなり、本国オーダーとなる車両の

注文は受け付けないとのこと。

VGJとの契約は販売会社との間で締結されており、5店舗とも同時期に閉鎖

になるとのこと。

設備を廃棄するにもお金がかかる。

在庫パーツやSSTを廃棄するなら、格安料金で廃棄処分してあげるよ。

-------------

2025-6-28 GOLF7.5 2.0 TDI AdBlue 補充 59729km

またアドブルーを補充する時期が来た。

またアドブルーを補充する時期が来た。

今回は20Lパックインボックスを採用 2983円税込み

今回は20Lパックインボックスを採用 2983円税込み

ダンボールの穴あけ手順は箱の側面に記載されている。付属ノズルを取り出し、パックに接続。

三菱ケミカル製のパックのねじは、丸山化成よりも良質ですね。ちゃんと締め付けができる。

約9Lぐらいを補充。あまりは次回まで保管。

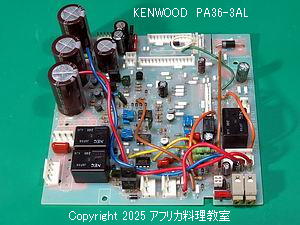

2025-5-24 KENWOOD 直流定電圧・定電流電源 PA36-3A 修理

ダンボールの穴あけ手順は箱の側面に記載されている。付属ノズルを取り出し、パックに接続。

三菱ケミカル製のパックのねじは、丸山化成よりも良質ですね。ちゃんと締め付けができる。

約9Lぐらいを補充。あまりは次回まで保管。

2025-5-24 KENWOOD 直流定電圧・定電流電源 PA36-3A 修理

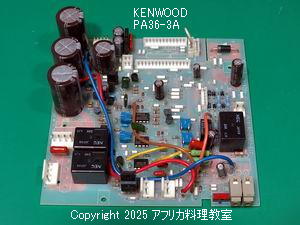

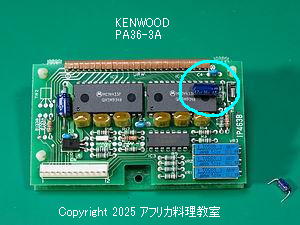

このPA36-3Aも故障している。

使用部品の製造ロット捺印から1994年12月~1995年頃の生産。

症状は、使用過程で50V近く電圧が出て、そのあとはCCモードランプが

つきっぱなし、というか、CCもCVもうっすらと両方点灯しており、

電流つまみをCCWに回しきるとCCランプがくっきりと点灯する。

電圧つまみをCWに回しきっても22Vぐらいまでしか上昇しない。

このPA36-3Aも故障している。

使用部品の製造ロット捺印から1994年12月~1995年頃の生産。

症状は、使用過程で50V近く電圧が出て、そのあとはCCモードランプが

つきっぱなし、というか、CCもCVもうっすらと両方点灯しており、

電流つまみをCCWに回しきるとCCランプがくっきりと点灯する。

電圧つまみをCWに回しきっても22Vぐらいまでしか上昇しない。

基板を点検すると、RY3そばのC26電解コンデンサ 10μF 50Vのリードが液漏れにより腐食していた。

基板を点検すると、RY3そばのC26電解コンデンサ 10μF 50Vのリードが液漏れにより腐食していた。

手持ち部品で交換できる電解コンデンサをとりあえず交換したけど、直りませんでした。

困りました。

電圧つまみを速い角速度でCCW⇔CWぐりぐり回すと、一瞬CCランプが消えて

CVランプが明るく点灯することがあった。

手持ち部品で交換できる電解コンデンサをとりあえず交換したけど、直りませんでした。

困りました。

電圧つまみを速い角速度でCCW⇔CWぐりぐり回すと、一瞬CCランプが消えて

CVランプが明るく点灯することがあった。

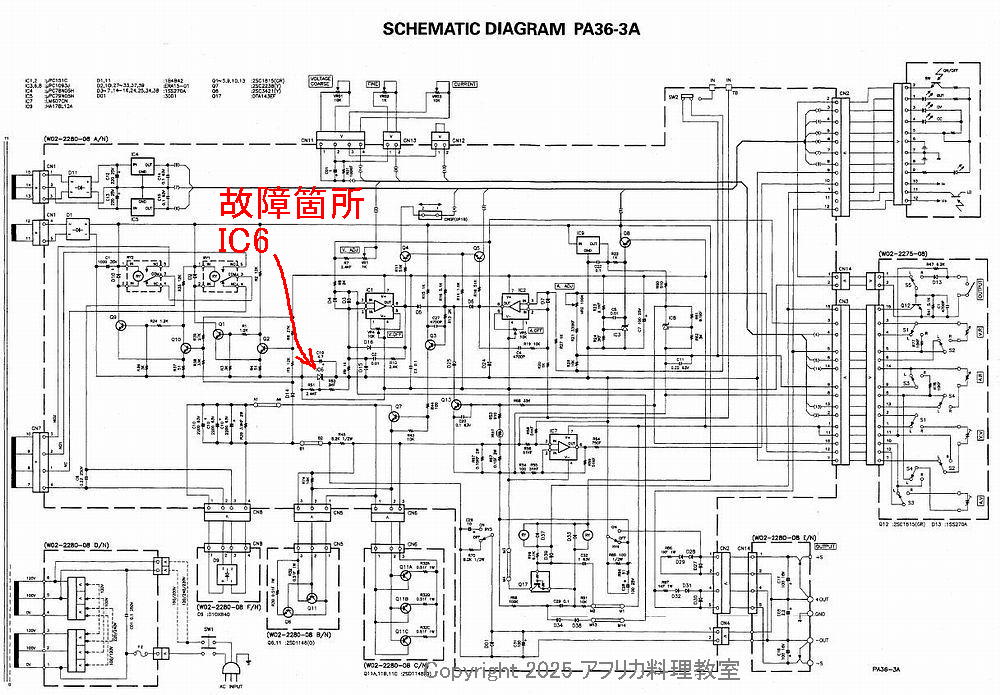

回路図とにらめっこ。うっすらとCCランプが点灯するのは、なんとなく

どこかの電圧が高くなっていて、リークしているんだろうなーと

各部の電圧を測定するとIC2 オペアンプμPC151Cの7番ピンに23.50V印加されている。

IC9 3端子レギュレータHA178L12Aの出力も26V近く出力されていた。

これはIC9が故障しているのだろうと、TA78L012APに交換するが直りません。

IC9 HA178L12Aの故障ではない。

IC9のGNDの電位を測定すると、16Vぐらいに持ち上がっていた。

回路図とにらめっこ。うっすらとCCランプが点灯するのは、なんとなく

どこかの電圧が高くなっていて、リークしているんだろうなーと

各部の電圧を測定するとIC2 オペアンプμPC151Cの7番ピンに23.50V印加されている。

IC9 3端子レギュレータHA178L12Aの出力も26V近く出力されていた。

これはIC9が故障しているのだろうと、TA78L012APに交換するが直りません。

IC9 HA178L12Aの故障ではない。

IC9のGNDの電位を測定すると、16Vぐらいに持ち上がっていた。

回路をもう少し調べると、IC9のGNDラインには、

可変シャントレギュレータIC6 μPC1093Jにつながっており

REF 2.495V×(1+3kΩ/2.4kΩ)=5.6V 持ち上がっているはずであるが

それがどうも16Vぐらいになっていて、その結果出力が28Vぐらいになっている。

ここが故障部位ですな。

μPC1093JのREFピンの電圧を測定したところ、2.5Vではなく単にほかに直列に

入っている回路とR52(3kΩ)とR51(2.2kΩ)の分圧で7.56Vになっていた。

要するにIC6無しといっしょ。

回路をもう少し調べると、IC9のGNDラインには、

可変シャントレギュレータIC6 μPC1093Jにつながっており

REF 2.495V×(1+3kΩ/2.4kΩ)=5.6V 持ち上がっているはずであるが

それがどうも16Vぐらいになっていて、その結果出力が28Vぐらいになっている。

ここが故障部位ですな。

μPC1093JのREFピンの電圧を測定したところ、2.5Vではなく単にほかに直列に

入っている回路とR52(3kΩ)とR51(2.2kΩ)の分圧で7.56Vになっていた。

要するにIC6無しといっしょ。

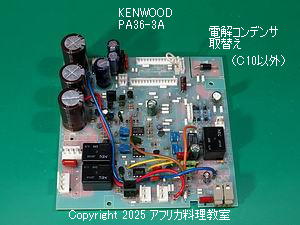

IC6を本家TEXAS INSTRUMENTS製 TLP431BILPに交換。REFの電位を測定すると2.5V前後。

IC6を本家TEXAS INSTRUMENTS製 TLP431BILPに交換。REFの電位を測定すると2.5V前後。

無事直りました。

電圧は37Vまで上昇するし、定電流動作も良好。

今回は、故障箇所が良くわからず修理するのに苦労しました。2日ぐらいかかったかな。

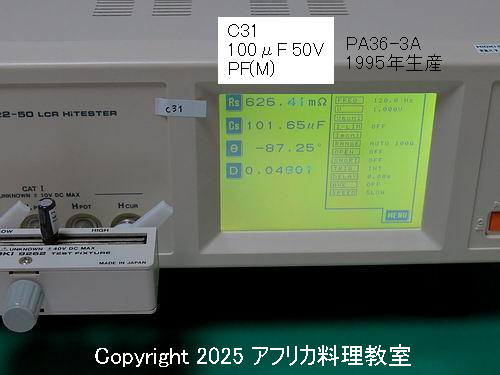

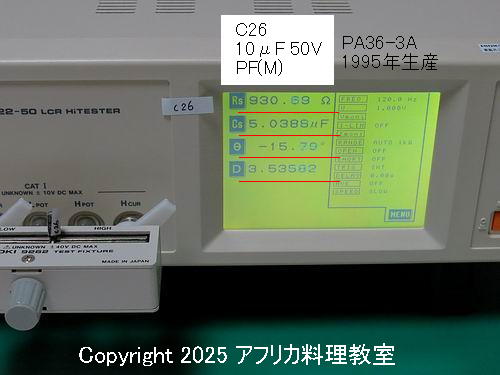

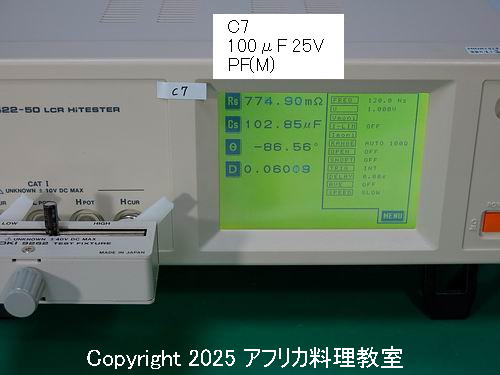

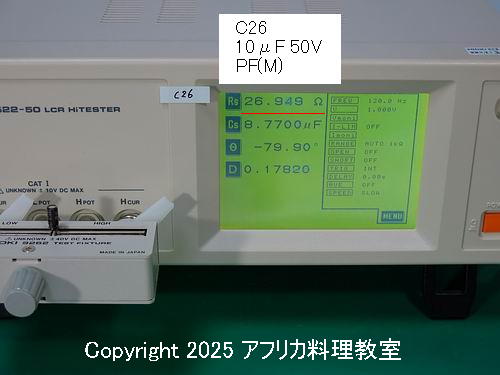

PA36-3Aから外したコンデンサをHIOKI LCRハイテスタ 3522-50で測定した。

無事直りました。

電圧は37Vまで上昇するし、定電流動作も良好。

今回は、故障箇所が良くわからず修理するのに苦労しました。2日ぐらいかかったかな。

PA36-3Aから外したコンデンサをHIOKI LCRハイテスタ 3522-50で測定した。

液漏れのあったC26は悲惨な結果であった。

液漏れのあったC26は悲惨な結果であった。

C19、C01、C26、OUTPUT C03の4個は、もはやコンデンサではない。

C19、C01、C26、OUTPUT C03の4個は、もはやコンデンサではない。

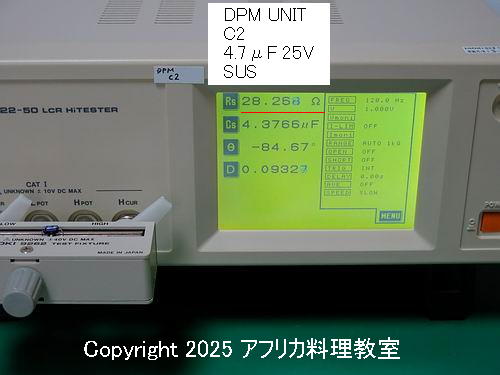

以前修理したPA36-3ALではディスプレイユニットのC2も劣化していたので

C2だけ交換。

以前修理したPA36-3ALではディスプレイユニットのC2も劣化していたので

C2だけ交換。

やはりこれも劣化していた。

この頃の製品は、すべこれらのコンデンサがダメになっている。

修理の際の参考に。

2025-5-18 KENWOOD 直流定電圧・定電流電源 PA18-3A 修理

やはりこれも劣化していた。

この頃の製品は、すべこれらのコンデンサがダメになっている。

修理の際の参考に。

2025-5-18 KENWOOD 直流定電圧・定電流電源 PA18-3A 修理

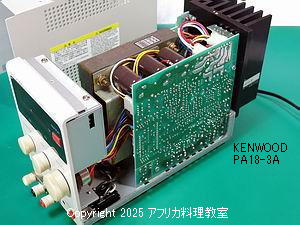

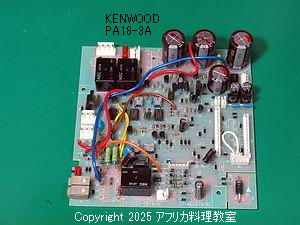

知人から、故障したCV-CCをもらった。シリアル銘板はKENWOOD TMI(Test Measure Instruments)

となっていることから、1996年~2006年頃の製品。

AC電源コーには製造年捺印が無かったので製造年が容易に判別できなかったが、

NECのIC、オペアンプ 993、ニチコンのUPFコンデンサの製造年月捺印9943,

VIOLET電機製ポテンショ9Nから1999年~2000年頃の製品であることがわかった。

参考:電解コンデンサの識別

http://bbpower.s18.xrea.com/cap.htm

故障箇所はVOLTAGE FINE 電圧微調整つまみを

CW方向に回していくと徐変で電圧は上昇するが、CWエンドに近づくと

また電圧が下がる(ふらつく)という症状。

症状から、ポテンショメータの接触不良が考えられる。ポテンショを分解して掃除をしよう。

知人から、故障したCV-CCをもらった。シリアル銘板はKENWOOD TMI(Test Measure Instruments)

となっていることから、1996年~2006年頃の製品。

AC電源コーには製造年捺印が無かったので製造年が容易に判別できなかったが、

NECのIC、オペアンプ 993、ニチコンのUPFコンデンサの製造年月捺印9943,

VIOLET電機製ポテンショ9Nから1999年~2000年頃の製品であることがわかった。

参考:電解コンデンサの識別

http://bbpower.s18.xrea.com/cap.htm

故障箇所はVOLTAGE FINE 電圧微調整つまみを

CW方向に回していくと徐変で電圧は上昇するが、CWエンドに近づくと

また電圧が下がる(ふらつく)という症状。

症状から、ポテンショメータの接触不良が考えられる。ポテンショを分解して掃除をしよう。

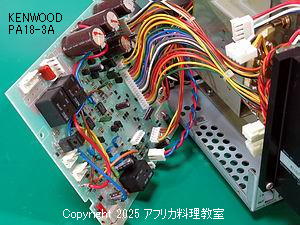

上ケースを外し、

上ケースを外し、

AMPユニット基板を取り外し、コネクタに合マークをつけて取り外しておく。

AMPユニット基板を取り外し、コネクタに合マークをつけて取り外しておく。

つまみをヘアードライヤーで少し暖めて、つまみを引き抜く。フロントパネルを取外し

じゃまなアースリードも一時的に外しておく。

ポテンショメータがマウントされている鉄板を取り外す。

つまみをヘアードライヤーで少し暖めて、つまみを引き抜く。フロントパネルを取外し

じゃまなアースリードも一時的に外しておく。

ポテンショメータがマウントされている鉄板を取り外す。

ポテンショメータが外れました。

ロット捺印は9Nなので1999年11月製と思われる。

(西暦末尾1桁 + 製造月1-9、0.N.D 日立工機方式類似 日立は月年の順)

ポテンショメータが外れました。

ロット捺印は9Nなので1999年11月製と思われる。

(西暦末尾1桁 + 製造月1-9、0.N.D 日立工機方式類似 日立は月年の順)

ポテンショメータを分解します。リアケースのカシメ部分にくさびを入れて

カシメを少し浮かし、ドライバーが入る隙間を確保し、薄刃のドライバーを

入れてドライバーを回して、ケースのカシメを少しずつ浮かす。

ポテンショメータを分解します。リアケースのカシメ部分にくさびを入れて

カシメを少し浮かし、ドライバーが入る隙間を確保し、薄刃のドライバーを

入れてドライバーを回して、ケースのカシメを少しずつ浮かす。

ころんと外れるかと思ったが、リアカバーがうまくつかめないので

ポテンショメータを穴あき板に固定して、ウォータープライヤでつかんだら

コロンと容易に外れた。

見たところ、巻き線は磨耗粉で黒ずんではいないし、何が原因なのかな。

ころんと外れるかと思ったが、リアカバーがうまくつかめないので

ポテンショメータを穴あき板に固定して、ウォータープライヤでつかんだら

コロンと容易に外れた。

見たところ、巻き線は磨耗粉で黒ずんではいないし、何が原因なのかな。

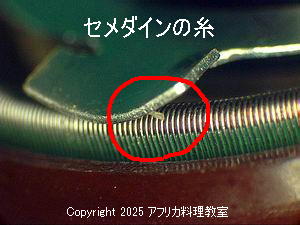

よーく見たら、巻き線とブラシの間にゴミを発見。

よーく見たら、巻き線とブラシの間にゴミを発見。

顕微鏡写真。この異物を薄刃のナイフの先で取り除く。

顕微鏡写真。この異物を薄刃のナイフの先で取り除く。

ふたをしてカシメを元に戻す。

あとは分解と逆の手順で組み立てる。

組み立ての際に、表示部のLED(CC、CV、OUTPUT)が倒れていたら、

まっすぐよりもやや下側に傾けてフロンとパネルの穴にちゃんと位置するように組み込む。

ふたをしてカシメを元に戻す。

あとは分解と逆の手順で組み立てる。

組み立ての際に、表示部のLED(CC、CV、OUTPUT)が倒れていたら、

まっすぐよりもやや下側に傾けてフロンとパネルの穴にちゃんと位置するように組み込む。

調子よくなりましたよ。

普通に使えるようになったものの、25年前の製造なので、電解コンデンサの劣化があります。、

容量は大丈夫そうだが、等価直列抵抗が大きくなっているであろうから、折を見て交換しておこう。

サービスマニュアル英文抜粋

2ページ近辺のAIによる日本語訳

この文書は、ケンウッド製の直流電源供給装置の調整と部品リストに関するサー

ビスマニュアルです。

調整

定期的なキャリブレーションが必要で、すべてのモードを調整することが推奨さ

れる。

キャリブレーションには、正確な測定器と絶縁された調整用ドライバーが必要。

電源を入れて30分以上温めてから調整を開始する。

各モデルの出力電圧と電流の設定手順が詳細に記載されている。

部品リスト

各部品のリファレンス番号と部品番号が提供されている。

コンデンサー、抵抗器、コネクターなどの詳細な仕様が含まれている。

重要な部品には、電解コンデンサー、セラミックコンデンサー、マイラーコンデ

ンサーが含まれる。

各部品の定格電圧や容量が明記されている。

回路図

回路図は、各部品の接続と配置を示している。

電源供給装置の内部構造が視覚的に理解できるようになっている。

サービス情報

サービスマニュアルは、技術者向けに設計されており、修理やメンテナンスの手

順が含まれている。

電気的な安全性に関する警告が記載されている。

Service Manual入手先

https://ia804507.us.archive.org/7/items/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/PA183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/page/n1/mode/2up

ここからダウンロードできます。

https://ia902309.us.archive.org/6/items/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/PR183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/mode/2up

針式のPR18-3Aもあったよ。

実は、このシリーズのPA36-3AL(1994年または1995年頃製)も所有している。

調子よくなりましたよ。

普通に使えるようになったものの、25年前の製造なので、電解コンデンサの劣化があります。、

容量は大丈夫そうだが、等価直列抵抗が大きくなっているであろうから、折を見て交換しておこう。

サービスマニュアル英文抜粋

2ページ近辺のAIによる日本語訳

この文書は、ケンウッド製の直流電源供給装置の調整と部品リストに関するサー

ビスマニュアルです。

調整

定期的なキャリブレーションが必要で、すべてのモードを調整することが推奨さ

れる。

キャリブレーションには、正確な測定器と絶縁された調整用ドライバーが必要。

電源を入れて30分以上温めてから調整を開始する。

各モデルの出力電圧と電流の設定手順が詳細に記載されている。

部品リスト

各部品のリファレンス番号と部品番号が提供されている。

コンデンサー、抵抗器、コネクターなどの詳細な仕様が含まれている。

重要な部品には、電解コンデンサー、セラミックコンデンサー、マイラーコンデ

ンサーが含まれる。

各部品の定格電圧や容量が明記されている。

回路図

回路図は、各部品の接続と配置を示している。

電源供給装置の内部構造が視覚的に理解できるようになっている。

サービス情報

サービスマニュアルは、技術者向けに設計されており、修理やメンテナンスの手

順が含まれている。

電気的な安全性に関する警告が記載されている。

Service Manual入手先

https://ia804507.us.archive.org/7/items/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/PA183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PA183A_SM_KENWOOD_EN/page/n1/mode/2up

ここからダウンロードできます。

https://ia902309.us.archive.org/6/items/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/PR183A_SM_KENWOOD_EN.pdf

https://archive.org/details/manual_PR183A_SM_KENWOOD_EN/mode/2up

針式のPR18-3Aもあったよ。

実は、このシリーズのPA36-3AL(1994年または1995年頃製)も所有している。

これで、2台持ち。

PA36-3ALは故障品として廃棄してあったものだが、ふつうに使えた。

電流計が無負荷時に0.01Aないし、0.02Aを指示するが、これは直せなかった。

これで、2台持ち。

PA36-3ALは故障品として廃棄してあったものだが、ふつうに使えた。

電流計が無負荷時に0.01Aないし、0.02Aを指示するが、これは直せなかった。

電解コンデンサは、劣化しているであろうからパーツボックスに

あるものだけ、交換した。C10 2200μF 63Vや、C1 1000μF 35Vは

無かったのでそのまま。

取り外したコンデンサをHIOKI LCRハイテスタ 3522-50で測定した。

このコンデンサはすべてPA36-3ALのもの。

電解コンデンサは、劣化しているであろうからパーツボックスに

あるものだけ、交換した。C10 2200μF 63Vや、C1 1000μF 35Vは

無かったのでそのまま。

取り外したコンデンサをHIOKI LCRハイテスタ 3522-50で測定した。

このコンデンサはすべてPA36-3ALのもの。

容量Csはさほど少なくなってはいないが、等価直列抵抗Rsが大きくなっていた。

小さいコンデンサほど、劣化は進んでいた。

2025-4-26 ダイハツ ハイゼットカーゴ S320V 平成18年(2006年)式 エアコンガス充填 22062km

実は数年前からクーラーの効きが悪いことは知っていた。

主として草刈りとか、近所しか乗らないのでクーラーの効きが悪くても我慢して

乗っていた。

記憶をたどると、寒いぐらい良く効いていたのは2017年だった。あれから8年経過している。

昨年10月に浜松まで日立エアーコンプレッサを引き取りに出かけた際、

暑くて我慢の限界を超えていた。

将来この車を何年乗るかわからないけど、エアコンガス補充をして様子見することにした。

買った車屋に相談すると、エアコンの修理は時間とられるので、

外注さんに依頼しているとのこと。

そこの紹介で近所のデンソーサービス、お車の電気屋 カーエアコン修理専門店に持ち込んだ。

容量Csはさほど少なくなってはいないが、等価直列抵抗Rsが大きくなっていた。

小さいコンデンサほど、劣化は進んでいた。

2025-4-26 ダイハツ ハイゼットカーゴ S320V 平成18年(2006年)式 エアコンガス充填 22062km

実は数年前からクーラーの効きが悪いことは知っていた。

主として草刈りとか、近所しか乗らないのでクーラーの効きが悪くても我慢して

乗っていた。

記憶をたどると、寒いぐらい良く効いていたのは2017年だった。あれから8年経過している。

昨年10月に浜松まで日立エアーコンプレッサを引き取りに出かけた際、

暑くて我慢の限界を超えていた。

将来この車を何年乗るかわからないけど、エアコンガス補充をして様子見することにした。

買った車屋に相談すると、エアコンの修理は時間とられるので、

外注さんに依頼しているとのこと。

そこの紹介で近所のデンソーサービス、お車の電気屋 カーエアコン修理専門店に持ち込んだ。

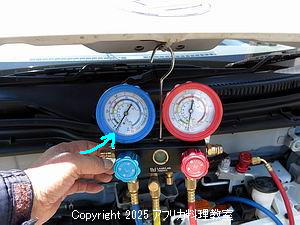

マニホールドゲージをつないでエアコン作動時の圧力を見ることで、

おおよそわかるらしい。

ガスが減っていますねときたもんだ。

どうも低圧側の指示が0.2MPaを下回っていることから、そう言っているようだ。

この機器はリーク ラボ ジャパン扱いのLL-301-MF1のようですが、

製造元はR with H社(中国製造)

マニホールドゲージをつないでエアコン作動時の圧力を見ることで、

おおよそわかるらしい。

ガスが減っていますねときたもんだ。

どうも低圧側の指示が0.2MPaを下回っていることから、そう言っているようだ。

この機器はリーク ラボ ジャパン扱いのLL-301-MF1のようですが、

製造元はR with H社(中国製造)

各部、配管やそのつなぎ目、目視で確認しても汚い汚れでわかる漏れはなかった。

見ていないのは、室内のエパボレータ。そこは簡単には見ることができないので

ガスを補充して駄目だった場合、あとで考えることにした。

各部、配管やそのつなぎ目、目視で確認しても汚い汚れでわかる漏れはなかった。

見ていないのは、室内のエパボレータ。そこは簡単には見ることができないので

ガスを補充して駄目だった場合、あとで考えることにした。

エンジン停止時は、低圧、高圧側とも同じ値を指示する。

エンジン停止時は、低圧、高圧側とも同じ値を指示する。

真空引きをして、圧力が変化ないことを確認し、

真空引きをして、圧力が変化ないことを確認し、

HFC-134a 200g缶を 1缶と半分入れて、これぐらいの圧力でOKらしい。(アイドリング時)

HFC-134a 200g缶を 1缶と半分入れて、これぐらいの圧力でOKらしい。(アイドリング時)

吹出し口温度を測ると、5℃ぐらい。一応は直った感じ。これで様子見することにした。

かかった費用

基本料金 5000円

真空引き 1200円

HFC-134a 2缶 3000円

-------------------------------

合計 9200円×1.1=10120円

高いね。

吹出し口温度を測ると、5℃ぐらい。一応は直った感じ。これで様子見することにした。

かかった費用

基本料金 5000円

真空引き 1200円

HFC-134a 2缶 3000円

-------------------------------

合計 9200円×1.1=10120円

高いね。

|

もどる

もどる